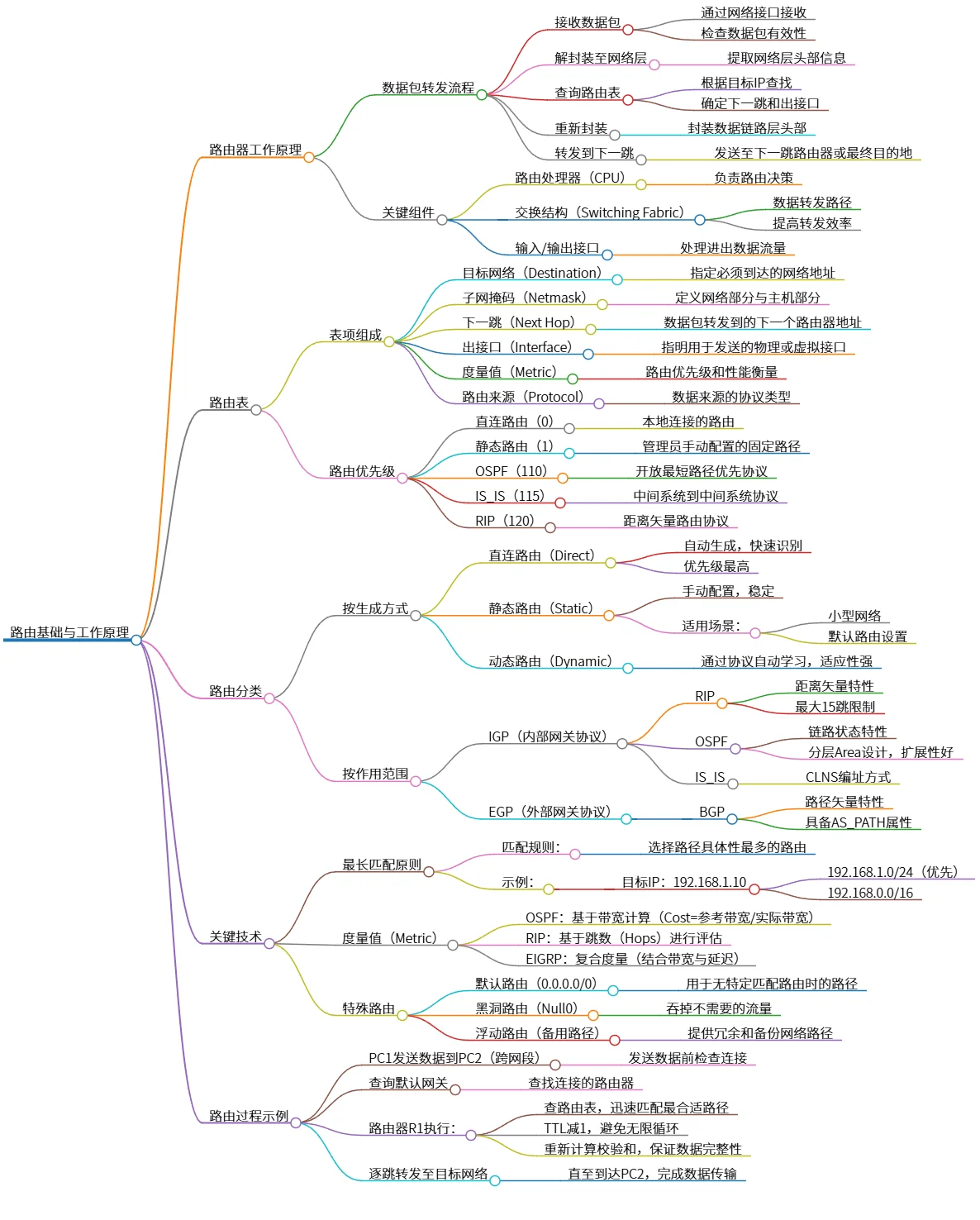

路由基础与工作原理:数据包转发与路由分类

该思维导图总结了路由的基础知识,包括路由器的工作原理、数据包转发流程、路由表的组成及优先级、路由分类(按生成方式和作用范围)以及关键技术(如最长匹配原则和度量值)。内容还涵盖了特殊路由类型及具体的路由过程示例,帮助理解网络数据传输的机制和策略。

源码

# 路由基础与工作原理

## 路由器工作原理

### 数据包转发流程

- 接收数据包

- 通过网络接口接收

- 检查数据包有效性

- 解封装至网络层

- 提取网络层头部信息

- 查询路由表

- 根据目标IP查找

- 确定下一跳和出接口

- 重新封装

- 封装数据链路层头部

- 转发到下一跳

- 发送至下一跳路由器或最终目的地

### 关键组件

- 路由处理器(CPU)

- 负责路由决策

- 交换结构(Switching Fabric)

- 数据转发路径

- 提高转发效率

- 输入/输出接口

- 处理进出数据流量

## 路由表

### 表项组成

- 目标网络(Destination)

- 指定必须到达的网络地址

- 子网掩码(Netmask)

- 定义网络部分与主机部分

- 下一跳(Next Hop)

- 数据包转发到的下一个路由器地址

- 出接口(Interface)

- 指明用于发送的物理或虚拟接口

- 度量值(Metric)

- 路由优先级和性能衡量

- 路由来源(Protocol)

- 数据来源的协议类型

### 路由优先级

- 直连路由(0)

- 本地连接的路由

- 静态路由(1)

- 管理员手动配置的固定路径

- OSPF(110)

- 开放最短路径优先协议

- IS_IS(115)

- 中间系统到中间系统协议

- RIP(120)

- 距离矢量路由协议

## 路由分类

### 按生成方式

- 直连路由(Direct)

- 自动生成,快速识别

- 优先级最高

- 静态路由(Static)

- 手动配置,稳定

- 适用场景:

- 小型网络

- 默认路由设置

- 动态路由(Dynamic)

- 通过协议自动学习,适应性强

### 按作用范围

- IGP(内部网关协议)

- RIP

- 距离矢量特性

- 最大15跳限制

- OSPF

- 链路状态特性

- 分层Area设计,扩展性好

- IS_IS

- CLNS编址方式

- EGP(外部网关协议)

- BGP

- 路径矢量特性

- 具备AS_PATH属性

## 关键技术

### 最长匹配原则

- 匹配规则:

- 选择路径具体性最多的路由

- 示例:

- 目标IP:192.168.1.10

- 192.168.1.0/24(优先)

- 192.168.0.0/16

### 度量值(Metric)

- OSPF:基于带宽计算(Cost=参考带宽/实际带宽)

- RIP:基于跳数(Hops)进行评估

- EIGRP:复合度量(结合带宽与延迟)

### 特殊路由

- 默认路由(0.0.0.0/0)

- 用于无特定匹配路由时的路径

- 黑洞路由(Null0)

- 吞掉不需要的流量

- 浮动路由(备用路径)

- 提供冗余和备份网络路径

## 路由过程示例

- PC1发送数据到PC2(跨网段)

- 发送数据前检查连接

- 查询默认网关

- 查找连接的路由器

- 路由器R1执行:

- 查路由表,迅速匹配最合适路径

- TTL减1,避免无限循环

- 重新计算校验和,保证数据完整性

- 逐跳转发至目标网络

- 直至到达PC2,完成数据传输

图片